Wir verwenden Cookies, um Ihnen die optimale Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen. Es werden für den Betrieb der Seite nur notwendige Cookies gesetzt. Details in unserer Datenschutzerklärung.

Steffen Konnemann, Hannes Meyer, Eike Hunze und Frank Beneke

Department für Nutzpflanzenwissenschaften - Georg-August-Universität Göttingen

Wäre ein totaler Verzicht von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel realisierbar? Würden wir dann Nahrungsmittel ohne Ausfälle produzieren können, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren? Tatsächlich gehen schon jetzt jährlich zwischen 26 und 40 Prozent der möglichen Pflanzenproduktion durch Schädlinge, Krankheiten und Unkräuter verloren. Bei einem kompletten Verzicht könnten die Verluste sogar doppelt so hoch ausfallen (OECD/FAO 2012). Pflanzenschutzmittel sind daher ein zentrales Element der modernen Landwirtschaft, um Produktions- und Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten.

Gleichzeitig wächst der Druck, den Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel zu reduzieren – insbesondere aufgrund ihrer möglichen negativen Auswirkungen auf Umwelt und Biodiversität. Die Europäische Union hat sich im Rahmen der Farm-to-Fork Strategie das Ziel gesetzt, den Einsatz und das Risiko von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent zu verringern. Deutschland orientiert sich mit dem Zukunftsprogramm Pflanzenschutz an diesem Ziel und unterstützt mit dem Nationalen Aktionsplan Pflanzenschutz Maßnahmen zur Risikominimierung bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.

Digitale Technologien sind eine der diskutierten Lösungen für diesen Zielkonflikt. Mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) lassen sich Pflanzenschutzmittel gezielter und sparsamer einsetzen. Moderne Pflanzenschutztechnik ermöglicht eine bedarfsgerechte Behandlung von Teilflächen, was sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Doch wie funktionieren die verschiedenen technischen Ansätze? Und welche Hürden gibt es bei der praktischen Umsetzung?

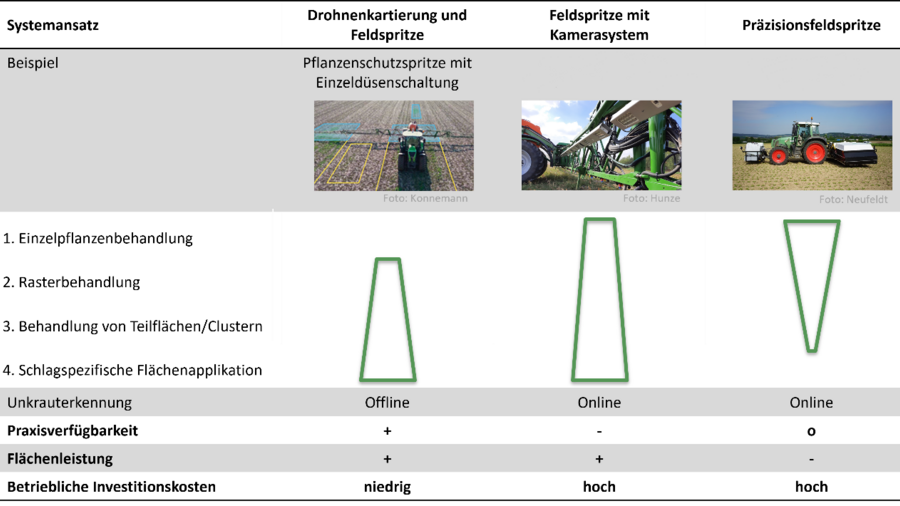

Die Verfahren, mit denen Herbizide gezielter ausgebracht werden können, unterscheiden sich stark hinsichtlich des Arbeitsablaufes und der verwendeten Technik. Beim Offlineverfahren (absätziges Verfahren), erfolgt zunächst die Kartierung des Unkrautaufkommens in einem separaten Schritt mittels Kameradrohne. Anschließend wird für die Applikation eine betriebsübliche Feldspritze genutzt.

Beim Onlineverfahren (integriertes Verfahren) hingegen erfolgen Unkrautdetektion und die Applikation in einer Überfahrt. Umgesetzt wird dieses Verfahren entweder über eine Aufrüstung klassischer Feldspritzen mit Kameratechnik und Prozessierungseinheit, zu sogenannten intelligenten Feldspritzen oder über speziell für die Spot-Applikation entwickelten Präzisionsfeldspritzen mit besonders genauer Applikationstechnik.

Eine sinnvolle Unterscheidungsmöglichkeit ist zudem die realisierbare Minimalgröße der zu behandelten Fläche. Bei der Behandlung von Unkrautnestern wird von der Patch-Applikation gesprochen, während bei einzelnen Pflanzen von der Spot-Applikation die Rede ist.

Beim Offlineverfahren laufen die Schritte der Erkennung der Unkräuter und der Applikation von Herbiziden zeitlich getrennt ab. Die Datenaufnahme erfolgt bereits vor der Applikation mit einer Kameradrohne, was in der Regel ein Dienstleister übernimmt. Die entstandenen hochaufgelösten Luftbilder werden zu einem Bild zusammengesetzt, dem Orthofoto. Dieses Bild der gesamten kartierten Fläche ist georeferenziert, sodass zu jedem erkennbaren Element auch die Koordinate ausgelesen werden kann.

Zur Erkennung der Unkräuter auf dem Orthofoto wird eine speziell trainierte KI eingesetzt, die die Unkrautstandorte extrahiert. Diese werden anschließend zu einer Applikationskarte verarbeitet. Der Prozess dauert aktuell zwischen einem und drei Tagen. Für die Ausbringung eignet sich dann jede betriebsübliche Feldspritze mit der Fähigkeit Patch- bzw. Spot-Applikationskarten abzuarbeiten.

Die Feldspritze bringt durch die Verwendung der Applikationskarte nur dort Herbizide aus, wo zuvor Unkräuter kartiert werden konnten. Eine Einzeldüsenschaltung ermöglicht dabei größere Einsparmöglichkeiten als eine einfache Teilbreitenschaltung, da kleinere Zielflächen realisiert werden können. Zu beachten ist, dass für die Positionierung der Maschine zusätzlich zum GNSS-Empfänger unbedingt ein RTK-Korrektursignal und eine korrekt eingemessene Feldspritze genutzt werden sollten, um Ungenauigkeiten bei der Ausbringung zu minimieren.

Durch die Nutzung von speziellen Düsen mit geringeren Spritzwinkeln kann die bei herkömmlichen Düsen notwendige Überlappung der Spritzkegel bei der Spotapplikation reduziert werden. Dadurch wird eine Unterdosierung des Herbizids an den Randbereichen der einzeln geschalteten Düsen vermindert und der Resistenzbildung vorgebeugt.

Ein Vorteil des Offlineverfahrens ist die Nutzung bereits vorhandener (geeigneter) Pflanzenschutztechnik, wodurch keine Investitionskosten anfallen. Durch die ausschließlich variablen Kosten pro Hektar für die Erstellung der Spot-Applikationskarte entsteht zudem für den Betrieb ein geringeres finanzielles Risiko. Allerdings muss der Befliegungszeitpunkt im Vorfeld der Maßnahme mit dem Kartierungsdienstleister abgestimmt werden und es kommt zu einer Verzögerung zwischen der Drohnenkartierung und dem Applikationszeitpunkt.

Die Verwendung der vorhandenen Pflanzenschutztechnik setzt eine genaue Kalibrierung und Einmessung der Feldspritze voraus, da sonst die zu behandelnden kleinen Flächen unter Umständen nicht getroffen werden. Dabei sind Fingerspitzengefühl und Geduld gefragt. Auch ist je nach vorhandener Teilbreitenschaltung ein deutlich geringeres Einsparpotenzial als bei Präzisionsfeldspritzen gegeben.

Die verfügbare Teilbreitenschaltung bestimmt damit auch indirekt die geeigneten Anwendungsfälle. So eignet sich eine Teilbreitenschaltung mit drei Meter breiten Segmenten eher für die Behandlung von grünen Teilflächen mit einem Totalherbizid oder zur Bekämpfung von nesterweise auftretenden Disteln in Wintergetreide oder Zuckerrüben. Wenn eine Einzeldüsenschaltung mit einem Düsenabstand von 50 cm vorhanden ist, kann auch die Behandlung von Durchwuchskartoffeln in Getreidebeständen oder sogar die Behandlung von teilflächig auftretendem Unkraut in Reihenkulturen wie Mais, Sonnenblume oder Zuckerrübe sinnvoll umsetzbar sein.

Welche Einsparungen mit betriebsüblicher Pflanzenschutztechnik je nach Szenario genau möglich sind, kann jeder selbst mit dem FarmerSpace Spot-Applikation Simulator herausfinden.

Hier geht es zum Spot-Applikation Simulator

Klassische Feldspritzen, die um auf dem Gestänge montierte Kameras sowie leistungsstarke Prozessierungstechnik erweitert wurden, werden häufig als intelligente Feldspritzen bezeichnet. Diese Maschinen sollen die Vorteile einer klassischen Feldspritze (hohe Flächenleistung, universelle Einsatzmöglichkeiten) mit denen der Echtzeitverarbeitung der Daten vereinen. Daher wird, wie bei den Präzisionsfeldspritzen, auch bei den intelligenten Feldspritzen der Boden vor dem Gestänge mit Hilfe von Kameras überwacht. Zusätzliche LEDs am Gestänge sollen durch eine gleichmäßigere Beleuchtung bei der Erkennung der Pflanzen durch künstliche Intelligenz helfen und die Applikation auch bei Nacht ermöglichen.

Die optimale Menge an Kameras und LEDs wird aktuell von den Herstellern erprobt, da hier ein Zielkonflikt zwischen Genauigkeit in der Erkennung und Gewicht am Gestänge bzw. den Investitionskosten besteht. Eine leistungsfähige Recheneinheit übernimmt die Analyse der Bilddaten mit Hilfe von KI und steuert die einzelnen Düsen mit 25 cm oder 50 cm Abstand in Echtzeit. Aktuell sind die meisten Systeme auf die Anwendung in Reihenkulturen begrenzt und ihre Fähigkeiten unterscheiden sich in den Details. So ermöglichen manche Hersteller das Festlegen von Bekämpfungsschwellen, andere wiederum begrenzen die Fähigkeit der Technik zunächst nur auf eine Erkennung von Unkraut zwischen den Pflanzenreihen.

Die intelligenten Feldspritzen vereinen einige Vorteile der anderen Verfahren. Wie bei Präzisionsfeldspritzen erfolgt die Erkennung und Applikation in nur einer Überfahrt. Gleichzeitig bleibt die hohe Flächenleistung und der breite Einsatzbereich erhalten, da eine klassische Feldspritze als Grundgerüst genutzt wird. Dies führt allerdings auch dazu, dass die Applikationspräzision geringer als bei Präzisionsfeldspritzen ist. Ein weiterer Nachteil ist, dass bislang erst wenige Nachrüstmöglichkeiten am Markt existieren und diese kaum wissenschaftlich überprüft sind. Zudem sind die mit dem Umbau zusammenhängenden Investitionskosten in die Technik relativ hoch.

Dieses Verfahren eignet sich besonders für die teilflächige Applikation von (Total-) Herbiziden im Vorauflauf (Grün auf Braun) oder für den Herbizideinsatz in Reihenkulturen wie Mais, Sonnenblume oder Zuckerrübe (Grün in Grün) in Großbetrieben.

Präzisionsfeldspritzen sind speziell aufgebaute Feldspritzen mit der Möglichkeit besonders kleinräumig zu applizieren. Sie fotografieren während der Fahrt die zu bearbeitende Fläche und werten die Bilder direkt mit einer KI aus, um Unkräuter und Kulturpflanzen zu erkennen. Hieraus ergeben sich verschiedene Einsatzmöglichkeiten, wie die präzise Applikation von Herbiziden auf Unkräuter, aber auch die gezielte Applikation von Fungiziden, Insektiziden oder Blattdüngern auf die Kulturpflanzen.

Die Arbeitsbreiten der Geräte sind deutlich geringer als die klassischer Feldspritzen und liegen aktuell bei circa sechs Metern. Die Präzisionsfeldspritzen verfügen in der Regel über eine hohe Anzahl an Einzeldüsen, wodurch eine sehr kleinräumige Behandlung von wenigen Quadratzentimetern möglich wird. Das Gestänge mit dem Düsenbalken ist, anders als bei herkömmlichen Feldspritzen, oft unter einer Haube untergebracht. Sie schirmt zum einen das Gestänge vor Wind und zum anderen den Boden vor Sonnenstrahlung ab. Letzteres garantiert im Zusammenspiel mit einer aktiven LED-Beleuchtung gleichbleibende Bedingungen für die ebenfalls unter der Haube verbauten Kameras. Das verbessert die Chance für eine korrekte Erkennung der Unkräuter und ermöglicht auch das Arbeiten bei Nacht.

Ein Vorteil von Präzisionsfeldspritzen ist die Erkennung und Applikation in einer Überfahrt. Auch werden durch die kleinräumige Auflösung und Unterscheidung zwischen Kulturpflanze und Unkraut hohe Einsparpotentiale und verschiedene Applikationsstrategien ermöglicht. Diesen Vorteilen stehen hohe spezielle Investitionskosten gegenüber, denn Präzisionsfeldspritzen können nicht alle Aufgaben einer regulären Feldspritze erfüllen und haben eine geringe Flächenleistung.

Aufgrund dieser Vor- und Nachteile eignen sich Präzisionsfeldspritzen besonders für empfindliche Sonderkulturen wie Zwiebeln oder Karotten. Bei diesen Kulturen reduziert der Kontakt mit Herbiziden stark das Ertragspotenzial. Diese phytotoxische Reaktion ist bei präziser Applikation deutlich geringer. Auch die selektive Unkrautbekämpfung - beispielsweise von Ampfer im Grünland - ist ein sinnvolles Einsatzszenario.

Im noch jungen Markt der Spot-Applikationstechnologien ändern sich die Marktbedingungen fortlaufend. Daher können an dieser Stelle keine konkreten Kosten angegeben werden. Grundsätzlich gilt, dass die entstehenden Kosten für die Umsetzung eines Spot-Applikationsverfahrens unter anderem durch Einsparungen bei Pflanzenschutzmitteln und einen Mehrertrag durch geringere Phytotoxizität ausgeglichen werden sollten.

Beim absätzigen Verfahren fallen – abgesehen von einem Satz spezieller Spot-Applikationsdüsen – keine fixen Investitionskosten an, sofern die vorhandene Feldspritze in der Lage ist, Spot-Applikationskarten abzuarbeiten. Werden die Unkräuter durch einen Dienstleister kartiert, entstehen variable Kosten pro Hektar, deren Höhe von der Komplexität des Auftrags und dem Flächenumfang abhängen.

Bei den Online-Ansätzen gibt es bereits zu Beginn teils hohe Anschaffungskosten für die Technik. Zusätzlich erproben die Hersteller verschiedene Lizenzmodelle, die fortlaufende Kosten verursachen können. Lohnend ist diese Technologie vor allem für Betriebe, die eine hohe Maschinenauslastung erreichen können oder Sonderkulturen anbauen. Dieser Zusammenhang hat bereits zu ersten Zusammenschlüssen in Anbauverbänden geführt, um Spot-Applikatoren gemeinschaftlich zu nutzen, sowie zur Anschaffung der Technik in Lohnunternehmen, die die Spot-Applikation als neue Dienstleistung anbieten. Zudem ist die Vermietung der Spezialtechnik eine anzutreffende Vertriebspraxis.

Besonders bei den Präzisionsfeldspritzen zeigt sich aktuell ein großer Mehrwert beim Einsatz in Sonderkulturen. Die hohe Nachfrage bei langsam wachsendem Angebot führt zu aktuell hohen Anschaffungskosten, sodass sich die Technik in den klassischen großflächigen Ackerbaukulturen häufig noch nicht rechnet.

Alle drei vorgestellten technologischen Ansätze haben gemeinsam, dass Kameratechnik, leistungsfähige Rechner und der Einsatz künstlicher Intelligenz eine präzisere Herbizidapplikation ermöglichen. Die unterschiedliche Integration der Technik führt jedoch dazu, dass sich die potenziellen Anwendungsfälle der Systeme unterscheiden.

Tritt Unkraut vereinzelt oder nesterweise auf, ist eine Patch-Applikation im Offlineverfahren mit der Feldspritze (nach einer Drohnenkartierung) die ökonomisch vorteilhafte Variante. Handelt es sich um Einzelpflanzenbehandlungen - gerade im Anbau von Sonderkulturen - oder liegt ein flächig verteiltes, höheres Unkrautaufkommen vor, können mit einer Präzisionsfeldspritze deutlich größere Einsparungspotentiale realisiert werden. Feldspritzen mit eingebautem Kamerasystem versuchen, die Vorteile beider Seiten zu verbinden, sind aktuell jedoch nur begrenzt marktverfügbar und rechnen sich vor allem für Großbetriebe oder Dienstleister. Die hier vorgestellten Systeme sind daher weniger als Konkurrenz zueinander, sondern vielmehr als Lösungen für unterschiedliche Problemstellungen aufzufassen.

Im integrierten Pflanzenschutz stellen chemisch-synthetische Maßnahmen weiterhin die Ultima Ratio dar. Sie können jedoch durch den beschriebenen Fortschritt in der Anwendungstechnik noch ressourcenschonender und umweltfreundlicher werden. In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass die Spot-Applikation, unabhängig von der technischen Umsetzung, einen ökonomischen Nutzen nur bei einem geringen Unkrautdruck bzw. einer nesterweisen Unkrautverteilung erzielen kann. Daher lohnt sich die Technik vor allem für die Betriebe, die über vorbeugende Maßnahmen des integrierten Pflanzenschutzes, wie einer breiten Fruchtfolge oder angepasster Standort- und Sortenwahl, den Unkrautdruck auf den Flächen auf einem niedrigen Niveau halten.

Bei aller Innovation gibt es eine Reihe offener Fragen zur teilflächenspezifischen Applikation von Pflanzenschutzmitteln, die Gegenstand laufender Diskussionen sind: Wie lassen sich Messungen von Pflanzenschutzmittel-Einsparungen harmonisieren? (Wie) kann der Behandlungsindex als wichtige Kenngröße des integrierten Pflanzenbaus an die neuen Techniken angepasst werden? Wie muss eine Risikobewertung von vermindertem, aber präziserem Einsatz von Betriebsmitteln gestaltet sein? Nicht zuletzt sollte auch eine reduzierte Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln weiterhin kritisch betrachtet werden und keinesfalls andere, agrarökologische Bestrebungen für einen nachhaltigeren Pflanzenbau ersetzen.